投稿者: master

鳴門潜水

リトルブルーダイビング愛媛

【Medical FAQ/医療相談】睡眠障害で服薬中のダイビング

◆相談内容◆

質問者:インストラクター

睡眠障害のあるお客様からトレーニング受講の申し込みがありました。

ダイビングのトレーニングが可能かどうか、また条件付きとなるか助言を頂きたく思います。

指導者としてアドバイスするために、専門医のご見解をうかがいたいと思います。

【ゲスト情報:20代・男性】

2年前から睡眠リズム障害を患い、現在通院中。朝起きられないなどの症状があった。1年ほど前から改善し、バイトなどにも遅れることなく行けるようになった。改善がみられるため、薬を減らす方向で治療を進めている。

処方されている薬は、2種類。

●ロゼレム:毎日服用

●マイスリー:屯用として服用

◆医師からの回答◆

今回の質問は、2つの問題に分けられるでしょう。

①薬の問題

②病気の問題

①薬の問題

毎日服用のロゼレムはメラトニンに作用するタイプの睡眠導入剤です。

短時間作用(効く時間が短い)とされますが、実際には翌日まで効果が持ち越すことがあることが知られています。

つまりは、翌日も眠い。そのため、車の運転、危険な機械操作など避けることが求められています。

潜水は運転操作に準ずる注意力が必要とされており、車の運転が禁止(ないしは勧められない)、と主治医に判断されている場合の潜水は望ましくないでしょう。

また、一般論としては、薬の処方内容(量・種類)を変更中の潜水は勧められません。

【参考文献】DAN JAPAN会報誌「Alert Diver 61号(2016年発行)P2~7 :薬は潜水可否のヒント!?」

※DAN JAPAN会員ページ「MyDAN」に掲載されています。(ログインが必要です。)

主治医としては状態が落ち着いたので投薬を減らすのですが、減らした結果症状が再発する可能性もあります。そのため、潜水は一定期間投薬中で副作用なく落ち着いていること、ないしは減薬した結果、状態が落ち着いていることを確認してから、となると考えます。

よって減薬スケジュールも把握した方がよいでしょう。

②病気の問題

睡眠障害を起こす病気(原因)は様々です。

睡眠リズム障害であれば生活習慣の問題かもしれませんが、うつ病その他何らかの精神科的疾患によると診断されてはないでしょうか。その場合は病気の状態と潜水適性についても考慮する必要があります。

・潜水への意欲

・きちんと指示を守れるか

・注意力は正常か

・他者(バディ他)との協調性に問題ないか

等を総合的に判断することになります。

上記は主治医の判断となりますが、仮に主治医が潜水許可をした場合でも、面談の結果、インストラクターの立場からは潜水を勧められない、との判断もあり得るでしょう。

逆の判断(主治医は勧めないが、インストラクターが許可する)は不可能であると思います。

以上の点に注意し主治医と相談して判断してください。

-DAN JAPANメディカルチーム

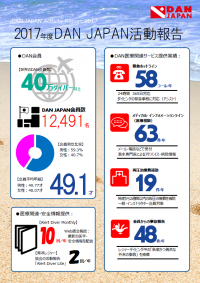

【Report】DAN JAPAN2017年度活動報告

DAN の使命は、ダイビングにおける安全性の向上です。

全世界で5つのDANで、同じ目標を目指し、協力して活動しています。

→DANビジョン&ミッション

「DAN JAPAN=保険」という印象が強いですが、DAN JAPANでは様々なサービスを提供しています。

他のダイビング保険と異なる点は、事故を予防するための正確で最新の情報提供、潜水専門医によるメディカル・インフォメーションライン(医療相談)、緊急時対応の緊急ホットラインサービスなどを提供している点です。

これらの活動は、全てのDAN JAPAN会員により、支えられています。

2017年度のDAN JAPAN活動実績をとりまとめてみました。

どんな方がDAN JAPANに入会しているか、また、他の会員がどんな時にDAN JAPANを利用しているか、ご存じですか?

【安全情報】クラゲに注意!

「お盆以降はクラゲが出る」?

気を付けたいクラゲや、予防法、応急処置などについて再確認しよう

ダイビング中、クラゲに刺された経験のあるダイバーは多いと思います。

毎年海水浴中のクラゲ被害が多く報告されていますが、近年は海水温の上昇などの影響でシーズンに関係なくクラゲが出現し、発生エリアも広くなってきているとの情報もあります。

このため、お盆とは関係なく注意が必要です。

クラゲには様々な種類がいますが、強い毒性を持つクラゲは心肺停止に至ることもありますので、予防や応急手当の方法について再確認してください。

【特に注意したい猛毒を持つクラゲ】

| クラゲの種類・特徴 | 学名/英名 |

|---|---|

【アンドンクラゲ】 <写真:(一財)日本ライフセービング協会より> ●特徴: 立方体の傘部は2cm~3cm、薄桃色の触手が20cm程度伸びている。触手を除き体全体がほぼ無色透明。大潮の時など、多数の群れを作る。お盆前後に海水浴場で遭遇するのはアンドンクラゲが多い。 ●刺されると?: 刺されると激痛を感じ、患部はミミズ腫れのようになる。アンドンクラゲに複数回刺されるとアナフィラキシーショックを起こす可能性があるので注意が必要。 ●アンドンクラゲの仲間(箱虫綱):「ハブクラゲ」「ヒクラゲ」など。毒性が強い。オーストラリアでは大型の「キロネックス」が分布しており、死亡事故が発生している。 【ハブクラゲ】 学名:Chironex yamaguchii/英名:Habu Jellyfish  |

[学名] Carybdea brevipedalia [英名] Box Jellyfish |

【カツオノエボシ】 ●特徴: 大きさ約10cmの透き通った藍色の浮袋を持ち、海面下に伸びる触手は平均10m、長いもので約50mになる。 ●刺されると?: 非常に危険。触手に強力な毒を持ち、刺されると強烈な電撃を受けたかのような激痛がある。 患部は炎症を起こして腫れ上がり、痛みは長時間続く。2度目に刺されるとアナフィラキシーショックを起こす可能性がある。 カツオノエボシに刺されて、数分から15分ぐらいで発症する。症状は様々で、全身性じんましん、くしゃみ、せき、呼吸困難、悪心、脱力感、心臓のどきどき感、不安感などが出る。ショック死する危険性もある。 |

[学名] Physalia physalis [英名] ●Portuguese Man O’ War ●Floating Terror |

【アカクラゲ】 ●特徴: 放射状の褐色の縞模様が走る直径9-15cm程度の傘と、合計で40-56本の長さ2m以上の触手を持つ。 乾燥すると毒のある刺糸が舞い上がり、鼻に入るとくしゃみを引き起こすため、「ハクションクラゲ」という別名を持つ。また、縞模様から「連隊旗クラゲ」とも呼ばれる。 ●刺されると?: 触手の刺細胞は強く、刺されるとかなり強い痛みを感じる。 |

[学名] Chrysaora Pacifica [英名] Japanese Sea Nettle |

クラゲは刺されないように予防することが大切

肌の露出を押さえ、クラゲを見かけても近寄らないようにしよう

ダイビング中も、水面移動の際や、スノーケリングをしている時などは特に注意が必要です。

水温が高くなり、露出の多い状態でマリンスポーツを楽しむ方が多くなるこの季節。クラゲの被害に遭わないためには、できる限り肌の露出を避けるなどの対策が必要です。

◆予防法その①:肌の露出を減らす

→ウエットスーツやラッシュガードを着用することにより、クラゲに刺される可能性のある範囲を狭くしましょう。着用することで日焼け防止にもつながります。

◆予防法その②:クラゲがいない海水浴場を選ぶ

→海水浴場によっては、クラゲ侵入防止ネットを張った海水浴場があります。高波などで、侵入を完全に防ぐことはできませんが、何もない場所よりは、被害に遭う危険性が低くなります。

※クラゲ防止ネットには、切れた触手が絡まっている可能性もありますので、触らないようにしましょう。海岸に打ち上げられたクラゲに刺される場合もありますので、注意が必要です。

◆予防法その③:見かけても近寄らない

→傘の部分が見えても、水中では触手が見えにくいことも多いです。数十mもの長い触手を持つクラゲもいるので、十分に注意してください。

もし刺されてしまったらどうする?

酢が逆効果になるクラゲの種類もいるので注意

万が一クラゲにさされてしまった場合には、まず応急処置を行い、医療機関での受診をお勧めします。

◆応急手当その①:触手を抜く(触手が視認できるほど残っている場合)

触手が残っている場合には、再度刺される場合があります。手袋やピンセット、もしくは身近にない場合にはハンカチなどを当てて抜いてください。

◆応急手当その②:洗い流す

海水で、刺胞を刺激しないよう優しく洗い流します。(真水だと刺胞が活性化してさらに悪化する場合があるので注意が必要です。)

◆応急手当その③:温める、冷やす

●温める

クラゲ毒の主成分はタンパク質毒素で、40℃以上の熱に弱い特徴があります。刺された箇所を40℃以上のお湯に浸けると痛みが軽減されます。

温めることで悪化するクラゲの種類は存在しません。

●冷やす

刺された箇所は腫れて熱を持つため、冷やすことで血管を収縮させ、痛みが和らぎます。冷やす場合は、冷たいペットボトルの飲み物や、氷水を入れたビニール袋などを当てて冷やしてください。

◆応急処置の後は?:

応急処置がすんだら、医療機関での受診をお勧めします。

【応急手当の注意点】

●アナフィラキシーショック:

クラゲ類の刺胞毒の多くはタンパク質毒素であり、上記のようなクラゲに複数回刺された場合には、アナフィラキシーショックを起こす可能性があるので注意が必要です。

アナフィラキシーショックは、受傷後10分から15分経ってから起こる場合があり、溺水につながる可能性があります。このため、海から上がり応急処置をすることが理想です。

ダイビング中に刺された場合は、まずはガイドに伝え、強い症状が出ているのであればダイビングを安全に中止するよう、リクエストするのが良いでしょう。

●「酢」を使用した対処:

酢は、アンドンクラゲやハブクラゲ、キロネックスなどのハコクラゲ(箱虫綱)には有効です。刺糸が発射されていない刺胞に作用し、不活性化します。

しかし、体内に既に入ったタンパク質毒素(タンパク質を溶かす)や溶血性毒、神経毒などは不活性化しません。

また、カツオノエボシやアカクラゲの応急処置に使用すると、刺胞を活性化されるといわれているため、刺されたクラゲの種類が判らない場合に「酢」の使用は禁忌です。

刺胞毒の反応はアレルギー症状で、個人差があります。刺された跡を見て、何のクラゲに刺されたか判断するのは困難です。

【Medical FAQ/医療相談】数か月前の潜水による減圧症の疑い

◆相談内容◆

質問者:インストラクター(30歳代女性ゲストについて)

【ダイビングプロフィール】

●1日目

①潜水時間:51分、最大水深:36.8m(平均19m)

(最後に残圧が少なくなり、減圧途中でいったん浮上。再度潜水し減圧した。)

水面休息時間:94分

②潜水時間:55分、最大水深:19m(平均11m)

●2日目

①潜水時間:45分、最大水深:31.6m(平均15.8m)

水面休息時間:74分

②潜水時間:45分、最大水深:29m(平均16.2m)

潜水当日は全く症状がなかったのですが、潜水から数日後に「血圧が下がった感じがして寒気がして体が震える、胸が苦しい」という症状が出現。

以後、疲れた時に「血圧が下がった感じがして寒気がして体が震える、手がしびれる、体力が落ちたように感じる、体に力が入らない感じがする、頭痛、めまい、食欲不振、副鼻腔が痛くて重い、胸が痛む」といった症状が出現。

さらに、潜水から7か月後に頭痛、手足のしびれ、口の周りのしびれの症状が出現したそうです。

現在、潜水から10か月後ですが 、「昨夜、就寝中に窒息しそうになって目が覚め、全身の震え、胸の痛みが突発的にでた。数分で収まった。」と言った症状を訴えておられます。

これだけ時間が経つと因果関係も微妙かと思うのですが、減圧症の可能性はありえますでしょうか?

減圧症疑いの場合、再圧治療は価値がありますでしょうか。

最初の症状が出た時にはお聞きしておらず、今日初めて話をお聞きしたので、どのように考えればよいかと感じています。

◆医師からの回答◆

減圧症の発症時期は、米海軍データベースでは水面浮上1時間以内42%、8時間以内83%、24時間以内98%であり、数日後より発症した症状に関しては一般的には減圧症でない可能性が高くなります。軽症であったために本人が発症に気づかずに時間が経過した、という場合もありますが、軽い症状であれば時間経過とともに徐々に改善することが多く、その後長期にわたり症状が持続していることは考えづらいといえます。

◎再圧治療のタイミングは?

仮に、減圧症であった場合、減圧症では早期治療が原則です。

医療機関によっては発症後1ー2か月程度までは治療効果があるとの判断で再圧治療を行うこともありますが、それ以上経過した場合は一般的には再圧治療の適応はありません。なお、参考までに、健康保険での再圧治療の適応は発症後1か月以内となっています。

◎今回のゲストの場合

今回の潜水プロフィールを見ると、窒素負荷が大きく、減圧症を発症しても不思議ではありません。

しかし、最初の症状が潜水の数日後より生じていることを考えると、一般的には減圧症ではないと考えられます。また、潜水から7か月後、10か月後から初めて出現した症状を約10か月前の潜水と関連づけることは困難です。よって、現状で積極的に減圧症を疑う理由は少ないと思われます。

また、仮に減圧症であったとしても、発症から10か月がすでに経過しているため、一般的には再圧治療のタイミングを逃しており治療適応はないと考えられます。以上より、実際に再圧治療が行われる可能性は否定的ですが、心配であれば潜水医学に詳しい医師への受診を勧めることは、担当インストラクターとして妥当な判断の一つと考えます。

―DAN JAPANメディカルチーム

【会員サービス】診療報酬点数改定と再圧治療費補助

2018年4月1日から再圧治療の診療報酬点数が改定

連動してDAN JAPANの再圧治療費補助制度も変更に

今回の診療報酬点数改定において、主な変更は2点です。

①減圧障害の再圧治療診療報酬点数は一律に(救急/非救急の区分なし)

②保険点数の変更

厚生労働省告示第 43 号、および厚生労働省保険局医療課長通知 保医発 0305 第 1 号

●高気圧酸素治療(1日につき)

減圧症または空気塞栓に対するもの:5,000点

●減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき7 回を限度として算定する。

この変更に伴い、再圧治療は50,000円、自己負担額が15,000円となりました。*

*医療費の自己負担割合が3割の場合

ダイビングにおいて、安全に注意しながら潜水し、減圧障害を発症しないことが最重要です。

しかし、体調や海況など、様々な条件で減圧障害を発症する可能性はゼロにはなりません。

減圧障害が疑われる場合、可及的早期に再圧治療を行うことがゴールデンスタンダードです。

早期に再圧治療が行われることで、必要な治療回数が少なくなること、後遺症が残りにくくなることが期待されます。

また、応急手当としては酸素吸入(フリーフロータイプの場合、流量15リットル/分以上)が望まれます。

DAN JAPANでは、会員サービスとして「再圧治療費補助」を実施しています。

発症が疑われるダイビングから2週間以内に健康保険を使用して再圧治療を受け、治療後3週間以内に申請された場合、1会員年度内1回、上限20,000円の再圧治療費をお支払いしています。

「安全」には「万が一の際の準備」も含まれます。

ダイビングが盛んになるこの時期に、再圧治療費補助について改めてご確認ください。

![]() 診療報酬改定に伴う再圧治療費補助の対応について(会報誌vol.12)

診療報酬改定に伴う再圧治療費補助の対応について(会報誌vol.12)

【Medical FAQ/医療相談】首のヘルニア後のダイビング復帰

◆相談内容◆

3月下旬に首のヘルニアになりました。原因はスノーボードによる転倒です。

現在、後遺症なく生活していますが、ヘルニアでダイビングを続けることは大丈夫でしょうか。

診断をした医師からは、ダイビングの経験がないため判断できないと言われました。

【症状】

朝起きたら首が痛い、左手があがらない

【診断】

MRI(C6/7・C5/6に椎間板の左側優位の膨隆)

【発症後の治療経過、いつ頃に回復に至ったか】

首にコルセットを装着し、温存療法→発症から1週間後、痛みがなくなる→発症から1ヶ月後、腕のしびれが無くなる

【担当の医師から治療後の日常生活動作に関するアドバイスがあったか】

マラソン・ゴルフ・自転車の禁止(3年から5年)、うつぶせの態勢の禁止、首のストレッチを行う

◆医師からの回答◆

頚椎椎間板ヘルニアは、背骨をつなぐクッションの役割をしている椎間板が、主に加齢変化により後方に飛び出すことによって起こります。30~50歳代に多く、しばしば誘因なく発症します。悪い姿勢での仕事やスポーツなどが誘因になることもあります。飛び出す場所により、神経根の圧迫、脊髄の圧迫、あるいは両者の圧迫が生じます(1)。

首や肩甲部、上肢に痛みやしびれが放散したり(神経根の圧迫による症状)、箸が使いにくくなったり、ボタンがかけづらくなったり、足のもつれ、歩行障害が出たりすることもあります(脊髄の圧迫による症状)。

似たような症状を生じる疾患に、頚椎症性神経根症や、頚椎症性脊髄症があります(2)。

治療は、首の安静(コルセット等)、投薬などの保存治療が行われますが、症状経過によっては手術治療も選択されます。一般的には、神経根症状だけ出ている場合は保存治療が成功することが多いですが、脊髄症状が出ている場合は、手術となる確率が高くなります。

◎治療中のダイビングは?

ヘルニア治療中の潜水は勧められません。

ヘルニアの症状として、首を後方や斜め後方へそらせることで症状が出現(増強)することがあります。潜水は水平姿勢で泳ぎながら前方を見ることが多く、まさに首が後ろにそった状況になりがちです。

また、潜水は約20kgの器材を背負って行うため、重量物を負荷することによって、症状が悪化したり、安全確保が出来ない可能性があります。

さらに、このようにして神経症状が悪化した場合、減圧症の発症との区別が困難となる可能性があります。例えば、潜水後に痛みが出ても「以前にヘルニアやってるから、それが原因に違いない。」と判断し、再圧治療施設への連絡が遅れる、もしくは反対に、減圧症だと思って再圧治療施設を受診したがヘルニアの再発だった、という状況です。後者は緊急性はあまりありませんが、前者だった場合には再圧治療のタイミングを逃す可能性があります。

◎治癒したあとのダイビングは?

基本的には治癒(神経症状が消失)した場合の潜水は可能です。

【今回の質問者のケース】

質問者様の「首にコルセットを装着して温存療法をおこない、発症から1ヶ月後に腕のしびれがなくなった」「現在、後遺症なく生活」という経過からは、ヘルニアにより神経根症状が出現したものの保存療法で良好に治ってきている可能性が高いと推察します(主治医に確認してください)。もし治癒しているのであれば潜水は基本的に可能です。

ただし主治医からの生活指導に「マラソン・ゴルフ・自転車の禁止(3年から5年)、うつぶせの態勢の禁止」が含まれているとのことで、これらの首を後ろにそらさないための予防指示が必須な状況なのであれば、完全な治癒とはいいがたく、したがって潜水も勧め難い状況です。指示の根拠が質問者様からの情報だけでは判断できませんが、症状が消失してもMRI上大きなヘルニアが残存しているなど、なにか事情があるのでしょうか?

ヘルニアの症状の出方や治癒の状況は個人差が大きいため、主治医との相談が必要です。主治医はダイビングの経験がない、とのことでしたが、まずは治癒の状況、前述の3-5年禁止指示の根拠を主治医に確認してください。そのうえで、「ヘルニア治療中の潜水は勧められない」「治癒(神経症状が消失)した場合の潜水は基本可能」というDAN医師の意見を伝え、通常の運動適性と比較してどのような診断となるか相談し、「復帰の時期」、さらには「どの様なダイビングをするか」を検討しましょう。

《参考文献または参考元》

(1) 日本整形外科学会パンフレット「整形外科シリーズ6 頚椎椎間板ヘルニア」

(2) 日本整形外科学会パンフレット「整形外科シリーズ12 頚椎症」

―DAN JAPANメディカルチーム

【Incident Report】ウェイトが軽すぎて不快なダイビングに

ウェイト量を潜る前にチェックせずにダイビングしたダイバー。

水中で何とか調整しようと思ったが・・・。

[報告されたケース]

私は、その旅行に、レギュレーターとマスク、ブーツのみを持って行きました。今まで全ての器材を持参していたのですが、トランジットの際に身軽に移動できること、でも最低限快適に潜れることを重視し、初めて試してみました。私のBCDはウェイト一体型で、基本、いつもこのBCDで潜っていました。

1本目のダイビングの際、希望のウェイト量をショップに申告し、ポケットのついたベルト型のウェイトを受け取りました。この時のウェイト量は適切なもので、問題なく潜ることができました。2本目のダイビングの時にも同じポケット付きのウェイトベルトを使用しました。しかし、自分でポケットの中のウェイト量を再確認しませんでした。今思うと、これは完全に私のミスでした。

エントリー後、なかなか潜降できなかったので、担当ダイブマスターにウェイトが軽すぎることを伝えました。ダイブマスターは私のBCDに約3キロのウェイトを入れてくれましたが、それでも足りなかったので、ダイビングを楽しむことができず途中で中止せざるをえませんでした。ボートにアンカーラインはなく、浮上する際に安全停止をすることはほぼ不可能でした。幸いなことに、ダイブマスターが少しずつ水底から浮上するようにガイドしてくれたので、浮上中に数回BCDから空気を抜くだけの時間がありました。

[専門家からのコメント]

旅行に持ってゆく荷物を少なくしようと考えるダイバーや、自分で器材を持っていないダイバーは、慣れない器材をレンタルもしくは提供してもらうことになります。このため、問題になる状況が発生する可能性が高まり、最悪の場合には安全なダイビングをすることが難しくなります。このダイバーは、潜る前にウェイトベルトのポケットに適切な量のウェイトがあるかどうか確認しなかった、自身の責任を認めています。今後は、ウェイト量はもちろん、ダイビング前に全器材をチェックするところまで範囲を広げて、注意すると良いでしょう。

全ての器材が問題なく機能し、適切な配置・構成(コンフィギュレーション)で十分に性能を発揮できることを最終的に確認する責任は、ダイバー自身とバディにあります。慣れない器材を使用する場合、海などのオープンウォーターで実際に使用する前に、波の少ない浅い海や、プールなどの環境で事前に試しておくと役に立ちます。

また、適切なウェイト量を確認するための浮力チェックは必ず行うようにしてください。最も一般的に推奨される浮力チェックの方法は、水面でBCDの空気を完全に抜き、通常の呼吸をします。適正なウェイト量であれば、通常の呼吸を止めた時に、目が水面の位置で浮いていることができます。

– Marty McCafferty, EMT-P, DMT, EMD-A

【参考動画:適正ウエイトのチェック】制作:Ocean+α