ダイビングの安全情報を満載

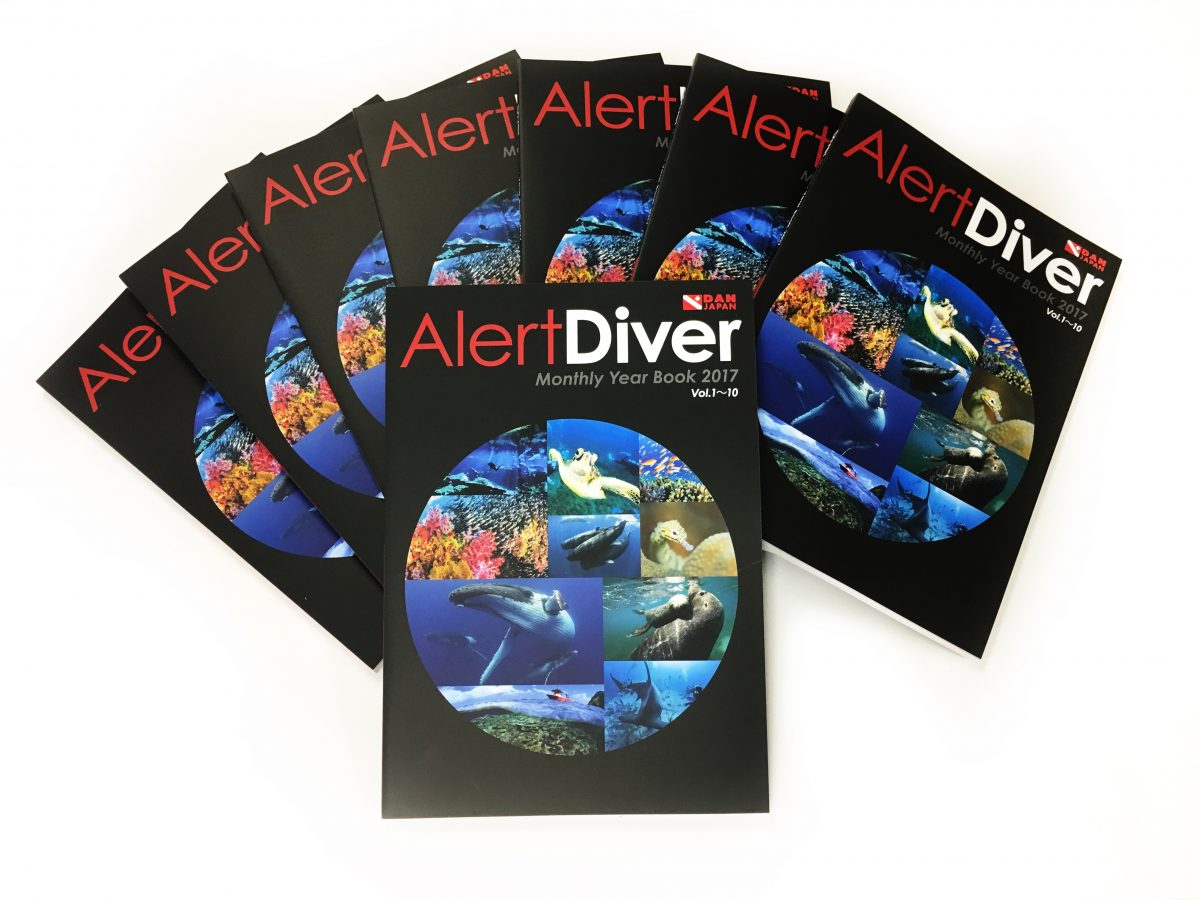

Alert Diver Monthlyの2017年分が一冊の本に

2017年1月より、新たに創刊したDAN JAPAN会報誌「Alert Diver Monthly」。

以前は年3回の印刷物として会員の皆様にお届けしていた「Alert Diver」が、Web上で閲覧する年10回の情報誌になりました。

Web上で閲覧する会報誌は、拡大・縮小が可能でフルカラー、様々なデバイスで読めるため多くの会員様から好評を頂いています。しかしその反面、「お店に置いてゲストに読んでもらえなくなってしまった」「書き込みや付箋が付けれないので、印刷物を希望します」などのご意見も頂戴していました。

このため、Web上のAlert Diver Monthlyアーカイブはそのままに、2017年に発行したVol.1~Vol.10を取り纏めて「Year Book 2017」を創刊することとなりました。

DAN JAPAN会員も、非会員も手にできる

正確で最新な情報を発信

DAN JAPANの目標は「全てのダイバーのレベルアップ」です。

全てのダイバーが正しい知識を持ち、安全に気を付けて潜る事により、多くの事故は未然に防ぐことが可能であると考えています。このため、現在は様々なツールを使用して安全情報を発信しています。

しかし、「Alert Diver Monthly」は会報誌であり、会員専用ページに掲載されているため、非会員の方は読むことができませんでした。

現在、2018年分の会報誌は会員様しか読めませんが、2017年分を冊子として頒布することでより多くの方に情報を提供できると考えています。

(有効なDAN JAPAN会員は「MyDAN」にログインし、2018年分を含む全ての号を閲覧できます。)

DAN JAPANホームページ「DAN Store」内で有料頒布

現在送料無料キャンペーンを実施中

購入は、DAN JAPANホームページの「DAN Store」で受付けています。(今回、初めての試みとなるため、ご入金の確認後、発送は1~2週間程度お時間を頂く形となっておりますので、ご了承ください。)

2019年4月5日(金)〜7日(日)に東京・池袋にて開催されたマリンダイビングフェア2019にて先行販売を開始し、すでにご予約をいただきました会員様もいらっしゃいます。

現在、「創刊記念」として送料無料キャンペーンを実施していますので、ご購入希望の方はお早めに!

▶過去タイトルはこちら:Year Book 2017タイトル一覧

▶ご購入はこちら:DAN Store

価格(税込)

▶DAN JAPAN会員:2,800円

▶一般(非会員):3,200円

▶送料:無料(キャンペーン実施中)

お問合せ先:DAN JAPAN事務局

✉ info@danjapan.gr.jp

☎045-228-3066(平日9時~17時)

担当/白石(しらいし)

![]()